Ich liebe das Internet! Seine Wandelbarkeit und Freiheit, seine Verknüpfungen und Beziehungen, sein unerschöpfliches Reservoir an Wissen und Möglichkeiten.

Und ich liebe es, mich mit Menschen zu verbinden! Mit Menschen, die meine Interessen und Erfahrungen teilen – aber auch mit Menschen, die Neues versprechen und ganz anders sind als ich selbst.

Social Media, insbesondere Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Alphabet (YouTube), haben in den letzten Jahren zu einer ziemlichen Konzentration und Einseitigkeit der Social Network Aktivitäten geführt. Für Unternehmen führt quasi kein Weg mehr an ihnen vorbei, um für ihre Zielgruppe präsent zu sein – mit allen Konsequenzen (Influencer, Werbung, Algorithmen, etc.). Und auch privat ist der kleinste gemeinsame Nenner (bzw. die größte individuelle Reichweite) oft eine der oben genannten Plattformen.

Weil es halt so bequem ist, alles an einem Ort zu haben. Aber wenn dieser Ort durchkommerzialisiert wird, ist er leider gerade nicht mehr frei und wandelbar, mit wertvollen alten und neuen Erfahrungen – sondern nur noch mächtig; und das Reservoir aller Beziehungen ausschöpfend.

Die Inhalte werden (für mich) zunehmend irrelevant. Menschen aus meinem Umfeld teilen Inhalte weniger freigiebig, weil sie möglicherweise – mir zumindest geht es so – zunehmend Bedenken haben, was mit ihren Daten passiert. Und wem gehen Werbung und Influencer eigentlich nicht tierisch auf die Nerven?

Seit einiger Zeit habe ich ein lokales Social Network für die Region, in der ich wohne, im Sinn, um Dinge, Aktivitäten und Gedanken zu teilen, Veranstaltungshinweise zu geben und von Erfahrungen zu berichten – außerhalb von geschlossenen Kita-, Arbeits- oder Vereins-Messengergruppen. Als jüngst Twitter übernommen und entstellt wurde, hörte ich von einer Twitter-Alternative, die sich eventuell für die Umsetzung meines Vorhabens eignen könnte: Mastodon.

Open Source, werbe- und trackingfrei – sowie: über ein verteiltes Netzwerk verbunden. D.h. viele kleine Netzwerke verbinden sich zu einem Großen, dem Fediverse. Die Server für die kleinen Netzwerke werden von der Community selbst betrieben und können sich eigene Regeln geben, wobei es für die Verknüpfung einen Basiskanon gibt. Und alle Posts einer Instanz können in einer eigenen Timeline (lokale Timeline) angezeigt werden.

Eine lokale Timeline? Volle Datenkontrolle auf einem eigenen Server? Lokale und überregionale Beziehungen und Inspirationen? Zusammenarbeit bei Betrieb und Moderation? Open Source und eine inklusive, menschenfreundliche Haltung? Sounds pretty perfect…

Zusammen mit meinem Kollegen Andrija habe ich dann flux einen Server eingerichtet für den Landkreis Dillingen an der Donau – und alle Menschen, die sich mit ihm verbunden fühlen.

Wie Mastodon funktioniert:

Kurz und bündig – chip.de

Ausführlich – metacheles.de

Drei Tipps für den Start aller Dillingerinnen und Dillinger, die sich näher für die Kontrolle ihrer Daten interessieren – und gleichzeitig auch ein wenig Spaß haben möchten:

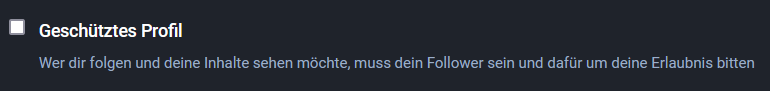

- Ihr könnt euer Konto „privat“ schalten, sodass ihr bestätigen müsst, wer euch folgen darf:

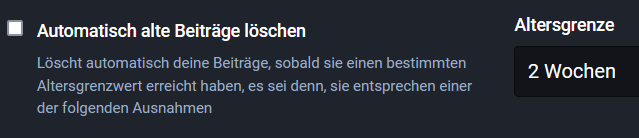

- Wenn ihr Mastodon nur für den Augenblick nutzen wollt und kein Interesse an einer Historie in eurer Timeline habt, könnt ihr eure Beiträge automatisch löschen lassen.

- Folgt ein paar lustigen oder informativen Accounts aus dem Fediverse und freut euch, dass es dort humorvoll, freundlich und konstruktiv zugeht, z.B.:

- @kriegundfreitag@troet.cafe

- @team@perspective-daily.de

- @elhotzo@mastodon.social

- @Gargron@mastodon.social (Gründer und Erfinder von Mastodon)

- @swr2wissen@social.tchncs.de

- @janboehm@edi.social

Mastodon wurde für den Browser entwickelt und ist darin sehr gut benutzbar. Diese Apps eignen sich gut fürs Smartphone/Tablet:

Und wer auf dem PC noch mehr Möglichkeiten möchte, kann zu Sengi (Windows, Mac, Linux) greifen.